数十年前に始まったバロック音楽の「復興」は、歴史的情報に基づく解釈の深化とともに歩み続け、今後も多くの発見をもたらすだろう。しかし、その一方で、ピッチや演奏法の標準化を巡る議論も存在する。21世紀に生きる私たちにとって、バロックの精神はどのように守られるべきか。この問いに対し、柴田俊之とアンソニー・ロマニウクの新盤は一つの答えを提示しているように思われる。

*****

柴田俊之とアンソニー・ロマニウクは、数年前に発表したバッハのデュオアルバムでも、現代の音楽要素を即興素材としてバッハ作品に織り交ぜる試みを行っていた。時にさりげなく、時に大胆に現代の要素を導入するそのアプローチは、既にヨーロッパでは珍しいものではない。バロック音楽は一つのスタイルとして定着し、優れた若手演奏家たちがジャズやポップ感覚で楽しむコンサートが各地で開かれている。フランスでは、バロックとヒップホップ系ダンスのコラボレーションが盛んで、ル・コンセール・ド・ラ・ロージュ Le concert de la Loge やレ・ザール・フロリサン Les Arts Florissants が、ストリート系振付家を起用した公演でも大成功を収めている。

もちろん、厳格な様式研究の立場から現代的要素を受け入れない人もいる。しかし、音楽は本来楽しむものであり、時代とともに変化するものだ。18世紀の演奏家たちも自らの時代の「今」を積極的に取り入れて常に新しいものを生み出していたことを思えば、私たちが21世紀の要素を融合させることは自然な流れと言える。

今回の録音で特に注目すべきは、バッハのト短調組曲BWV997終曲「ジーグ」において、二人が第二のドゥーブル(装飾変奏)を加え、「Bizarre(奇妙な)」と名付けた点だ。これは、バッハが『ゴルトベルク変奏曲』の終盤でQuolibetとして当時のポピュラーソングや酒歌を取り入れたことと同じ発想である。なおQuolibetには、もともとやましさ、卑猥さや滑稽さを含む寄せ集め的パロディという意味がある。バッハの音楽が常に崇高で敬虔なものではなかったことを示す好例だ。

現代的なハーモニーなどを違和感なく(時に耳を引く程度に)溶け込ませる二人の力量は並外れている。これは単なる譜面の再現練習では到底到達できない高度なセンスとテクニックを要する。バロック音楽の楽譜には最低限の情報しか記されておらず、当時は即興的かつ個人的な要素を加えることが当たり前だった。暗黙の了解として誰もが楽しめたことなのだ。こうした「楽譜にない重要な部分」を現代に甦らせる試みこそが、彼らの演奏の魅力である。

このCDは、当時の遊び心を21世紀に鮮やかに再現した好例である。ただ欲を言えば、冒頭のカール・フィリップ・エマヌエル・バッハにもう少しコントラストが欲しかった。C.P.E.バッハ特有の奇抜な発想や予想外の展開、そして大胆な休符やテンポ変化をさらに強調すれば、よりスリリングな体験になったに違いないと思うのは、私だけだろうか?

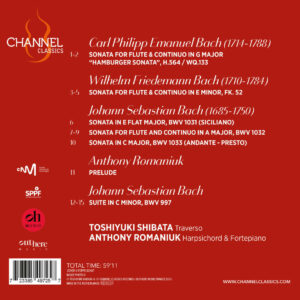

J.S. Bach & Sons – Flutes sonatas

Toshiyuki Shibata (traversos), Anthony Romaniuk (hapsichord & fortepiano)

Channel Classics

Total time : 59’11